2019年11月29日下午,中国社会科学院民族学与人类学研究所民族文字文献研究室邀请俄罗斯科学院东方文献研究所副教授基里尔•巴格达诺夫(Kirill Bogdanov)和该所远东部部长庞晓梅(Tatiana Pan)教授在中国社会科学院民族所进行了两场精彩的报告。

巴格达诺夫教授讲座题为《西夏神话模式——以俄藏西夏文本残片为中心》(Tangut Myths’ Patterns in some texts fragments from IOM RAS Collection)。在从事俄罗斯科学院东方文献研究库存清册工作时,巴格达诺夫教授发现了几张西夏文残片。在两个草书残片(1182)中,第一张多处出现“白山”一词,而第二张出现了“白高”一词,“白山”和“白高”可能具有某种象征意义。785残片中包含了佛教神话,785背面、Tang 1058和一个未知编号的残片中都有关于某种招请仪式的描述,7470残片中还有题为“礼源”(Origin of Kam ritual)的字样。

讲座中,巴格达诺夫教授勾勒了党项族的神话模式,认为这些残片呈现了西夏人神话的两个方面:一是西夏的前佛教信仰,另一个是佛教神话元素,这些元素在这些文本中往往是无意识地结合在一起的。此次报告是对诸多未刊布文献的首次研究,巴格达诺夫教授尝试对这些残片进行语义方面的解释,在未来的研究中,或许这些可以作为确认西夏圣神起源的神话假说,以及“大白高国”名称的依据,其象征和隐喻意义可能有更古老的、前佛教的起源。

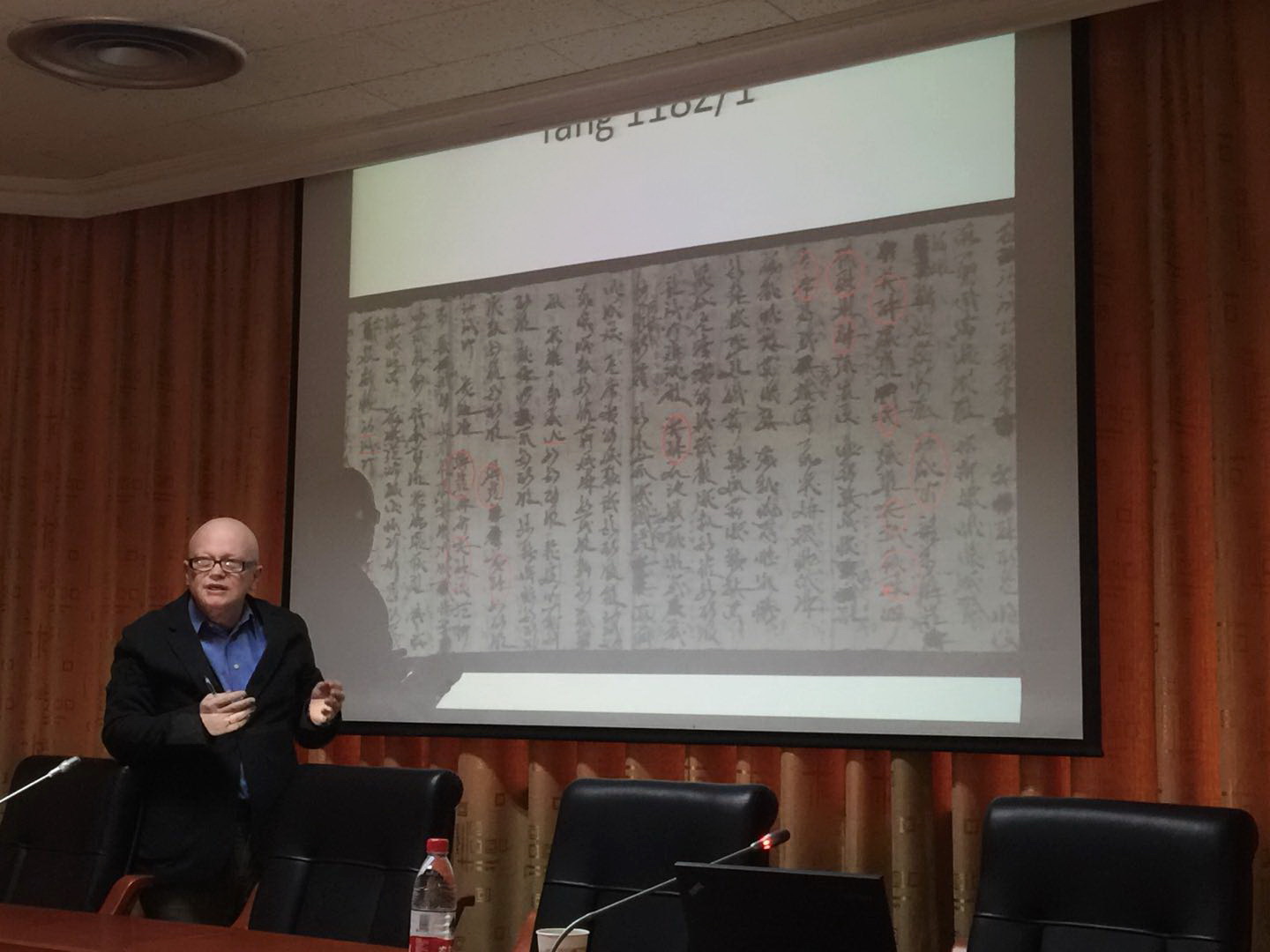

基里尔·巴格达诺夫(Kirill Bogdanov)副教授演讲

庞晓梅教授讲座题为《俄罗斯满族研究:历史与当代》(Manchu studies in Russia:history and present time)。庞晓梅教授将俄罗斯满族研究分为五个时期:1,18世纪初至1844年:俄罗斯传教士在北京和返俄后的满语研究;2,1844年至1899年:喀山和圣彼得堡大学的满族研究;3,1899年至1920年:东方研究所的满族研究;4,1920年至20世纪50年代:列宁格勒州立大学和俄罗斯科学院亚洲人民研究所(现俄罗斯科学院东方文献研究所)的满族研究的复兴;5,1960年至今:俄罗斯科学院东方文献研究所进行的研究。

庞晓梅教授还介绍了在俄罗斯满族研究不同时期出现的著名学者,包括安东福拉底金(Anton Vladykin)、帕维尔卡缅斯基(Pavel Kamensky)、扎哈尔•列恩铁夫斯基(Zakhar Leontievsky)、瓦希列夫(Vasilij Vasiliev)等,以及《满语语法》(Grammar of the Manchu Language)《清文启蒙》《满清合璧三字经注解》《三合吏治辑要》等著作。此外,庞晓梅教授还着重介绍了俄藏满文文献和俄罗斯科学院东方文献研究所所藏满文文献的三部目录书。

庞晓梅(Tatiana Pan)教授演讲

来自京内的西夏文和满文专家听取了讲座。讲座结束后,主讲人和听众展开了热烈的讨论。此次讲座拓宽了学术研究视野,是中俄古文字文献研究领域的一次非常有益的学术交流。

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com