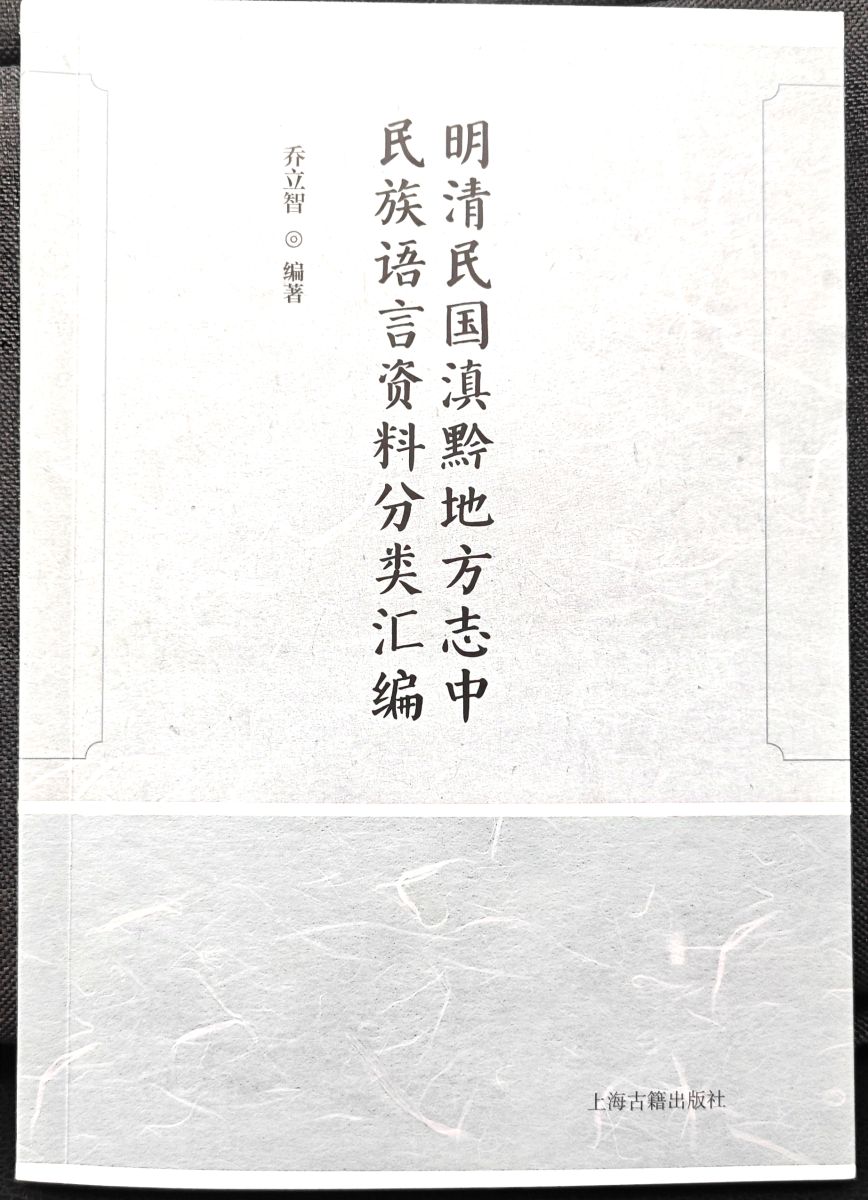

《明清民国滇黔地方志中民族语言资料分类汇编》一书2024年7月由上海古籍出版社出版。该书是在2018年国家社科基金西部项目(18XYY031)结项及2017年国家社科基金重大项目(17ZDA313)阶段性总结基础上的成果。

该书作者乔立智,男,1980年生,云南大理人,白族,毕业于四川大学,文学博士,教授;2010年至今在云南民族大学文学与传媒学院工作,主要从事古籍整理、训诂学、汉语词汇、云南地方文学文献等教学与研究。近十年来,出版学术专著、文学著作、古籍整理著作共6部;主编教材2部,在CSSCI、人文社科核心期刊等发表论文30多篇,获云南省哲学社科成果奖等奖励共3项。主持在研国家社科基金重点项目及省部级项目共3项,主持完成国家社科基金西部项目及省部级项目共5项,主研国家社科基金重大项目子项目1项。2019年,入选云南省“万人计划•青年拔尖人才”;2022年,入选云南民族大学高层次人才“南菁计划”。

该书分上、下两编,上编为明清民国云南地方志中的民族语言资料,下编为明清民国贵州地方志中的民族语言资料,一共搜集整理了明至民国时期云贵两省地方志中彝、苗、白、傣、纳西、回、壮、藏、仡佬、哈尼、傈僳、瑶、布依、水、侗15种民族语言资料,与此同时,地名、山川、民俗记载中的民族语言资料,亦有所涉及,目的是尽可能展现明代以来滇黔旧地方志所记录民族语言资料的整体面貌。本书的出版,对于推进历代方志民族语言资料的搜集整理、系统研究,对于从历时角度阐释论述民族语言的继承、发展和变化,对于考察分析语言接触、交融与影响,对于语言认同、中华民族共同体意识研究等,均不无裨益。 由于旧地方志文献数目庞大,来源复杂,质量参差不齐,对其所记录民族语言资料的搜集整理颇为不易,校对分类及文献考证工作量大、难度不小,成书过程中,错漏、失误之处在所难免,恳切希望读者多包涵、多指正。

该书目录如下:

上编 云南

一、彝族语言资料/3

二、苗族语言资料/41

三、白族语言资料/45

四、傣族语言资料/49

五、纳西族语言资料/76

六、回族语言资料/85

七、壮族语言资料/88

八、藏族语言资料/95

九、仡佬族语言资料/98

十、哈尼族语言资料/99

十一、傈僳族语言资料/100

十二、瑶族语言资料/101

十三、多民族语言比较资料/102

十四、山川名称及地名中的民族语言/181

下编 贵州

一、彝族语言资料/213

二、苗族语言资料/231

三、布依族语言资料/273

四、水族语言资料/295

五、侗族语言资料/307

六、白族语言资料/310

七、壮族语言资料/313

八、仡佬族语言资料/316

九、瑶族语言资料/318

十、回族语言资料/319

十一、多民族语言比较资料/320

十二、地名及民俗记载中的民族语言资料/337

凡 例

一、全书分为上、下两编,力图全面真实地反映明清民国滇黔地方志所记录民族语言的情况。上编为明清民国云南地方志中的民族语言资料,下编为明清民国贵州地方志中的民族语言资料。

二、上、下两编中所有民族语言资料,均尽量按民族类别及方志修纂早晚予以综合编排,进而呈现出语言资料的民族类属清晰、记录时间大致确定之格局,例如“彝族语言资料”,旗下按修纂时间早晚分别列出方志名称及其中的彝族语言资料;有些民族语言资料,不好直接按某一民族类属编排,则另列版块予以归纳,例如“多民族语言比较资料”“山川名称及地名中的民族语言资料”,旗下按修纂时间早晚分别列出方志名称及其中的民族语言资料。

三、所搜集的民族语言资料,均按新式标点断句,并从左至右横向编排,凡原文明显有衍、讹、脱、误者,径行改之,并在当页下以脚注说明,凡怀疑原文有衍、讹、脱、误且能够从其他方志中找到相似记载进行对校的,于当页下以脚注的形式逐一作校记;凡原文空缺或因漫漶致无法辨识其字形之处,均以“□”代之。

四、所搜集的民族语言资料,分类整理时,各词条之间,视不同情况,用逗号或分号隔开。凡词条为“某曰某”“某谓某”格式的,词条之间用逗号隔开,例如“祖曰阿伯,祖母曰阿达”;凡词条为“某,某”“某,某也”或“某,某谓之某”格式的,词条之间用分号隔开,例如“舌,布;牙,咬”“介,鸡也;拜,豕也”“耳,丽江夷谓之海足;目,丽江夷谓之眠吕”;凡记录形式为一个汉语词对应两个不同民族语词的,词条之间也用分号隔开,例如“肩曰胄膊、拱巴;背曰朱股、白浪”。

五、因所搜集的民族语言资料,多以同音或音近汉字记录,为尽量准确区分其读音,分类整理时,有些字仍然保留原文形体,而不按现今繁简字对应关系统一转化为简体,如“髪”“發”,“捨”“舍”,“幾”“几”,“鬭”“鬥”“斗”,“幹”“乾”“干”,不统一写为通用的简体字“发”“舍”“几”“斗”“干”。

六、地方志中有些民族称谓,是旧时代的产物,甚者则明显带有歧视或轻蔑之意味,但为了真实反映文献的本来面貌,引用原文时,一般不予改动,例如“爨蛮”“罗罗”“猓猡”,引用原文时不改作“彝族”,“苗蛮”“黑苗”“青苗”,引用原文时不改作“苗族”,“犵狫”,引用原文时不改作“仡佬”。

七、每一则民族语言资料,均标明其所出方志及该方志的文献来源,例如“罗么山:在州东北二十五里,朝气凝塞,云横一线,岚光纷披,缥缈天际。近名龙马山。彝语‘虎’为‘罗么’。”这一则民族语言资料,其前标明“乾隆《新兴州志》卷三《地理•山川》”字样,以示其所出方志及卷数,其后标明“乾隆《新兴州志》卷三,清乾隆十五年[1750]刻本,第二至三叶”字样,以示该方志的版本来源及页码。

八、除了用来标注原文衍、讹、脱、误等校勘问题之外,凡在原文基础上有必要进行补充、拓展或解释的,亦以脚注说明。

九、“山川名称及地名中的民族语言资料”版块,如所辑录的地名较丰富且其中有明显结构规律者,在正文中以“按语”出之,并简要概括说明,以便进一步研究。

十、有些不常见的异体字,直接改为常用字形,例如“竈”“椀(盌)”“椶”“壻”“荍”,直接改为“灶”“碗”“棕”“婿”“荞”,而不逐一说明。

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com