季羡林

姓名:

季羡林

来自:中国

出生:1911-- 2009

籍贯:山东清平县

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

来自:中国

出生:1911-- 2009

籍贯:山东清平县

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

头衔:

教授

所在单位: 北京大学

个人基本信息: 1934年毕业于北京国立清华大学西洋文学系。1935年考取清华大学与德国的交换研究生,赴德国哥根廷大学学习梵文、巴利文和吐火罗文等。1941年获哲学博士学位。1942年回国任北京大学教授兼东方语言文学系主任。1978年——1984年任北京大学副校长。 季羡林从事印度古代语言的研究数十年,精通梵文、巴利文、吐火罗文。这三种文字都与我国一些民族有联系。由于佛教很早就传入到了我国,古印度原始佛教经堂语言的梵语文、巴利语文对汉语文、藏语文和傣语文都有较大的影响。藏族信仰大乘佛教,其文字来源于梵文的天成体字母(属印度东部方言);傣族信仰小乘佛教,其文字来源于巴利文字母 (属印度西部方言)。

从事工作及专长: 印度古代语言

科研成果: 季羡林的《原始佛教的语言问题》(中国社会科学出版社 1985年)对于探索和研究藏语文、傣语文有很高的参考价值。上个世纪在新疆发现了吐火罗语《弥勒会见记》残卷,他又进一步对吐火罗语进行了研究,完成数篇论文:《吐火罗语的发现与考释及其在中印文化交流中的作用》(《语言研究》1956年第1 期)、《吐火罗语和尼雅俗语》(《新疆史学》1979年创刊号)、《吐火罗文A中的三十二相》(《民族语文》1982年第4期)、《谈新疆博物馆藏吐火罗文A(弥勒会见记剧本)》(《文物》1983年第1期)、《新博本吐火罗语A(焉耆语)〈弥勒会见剧本〉四页译释》(《敦煌吐鲁番文献研究论文集》第2 集,北京大学出版社1983年)等。

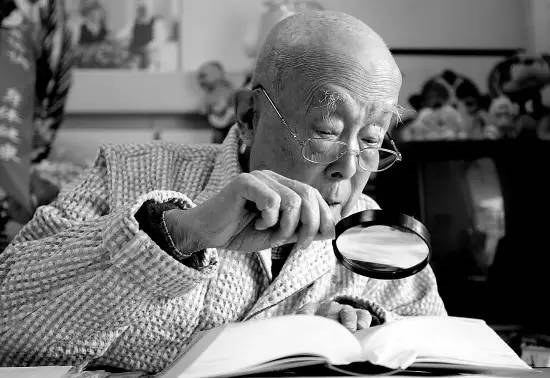

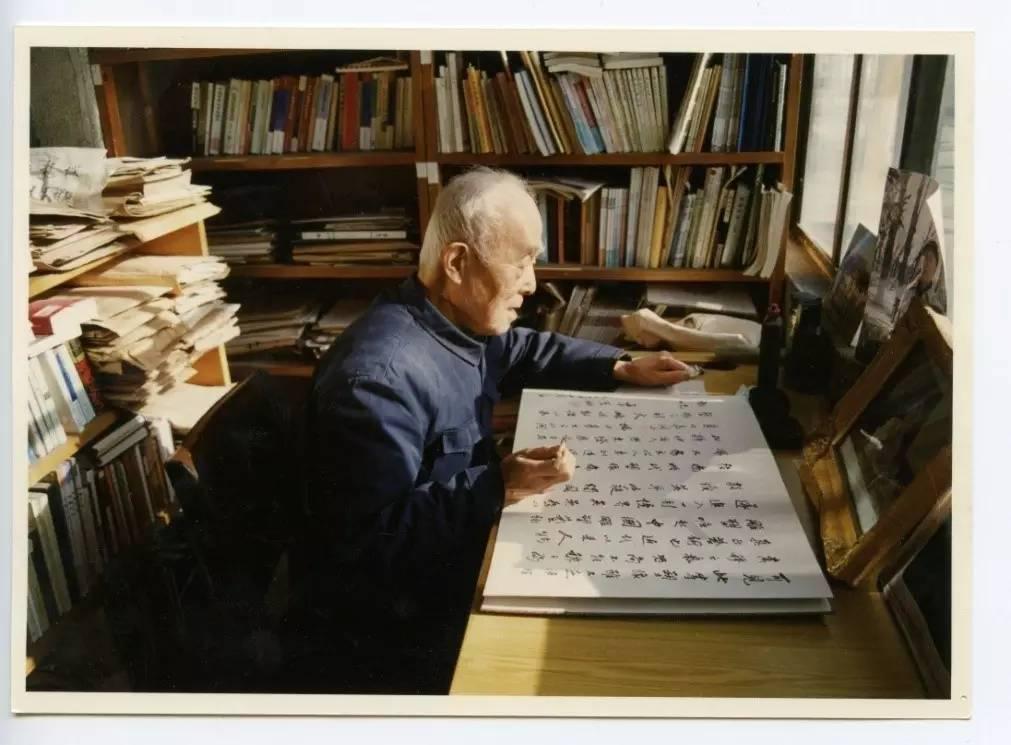

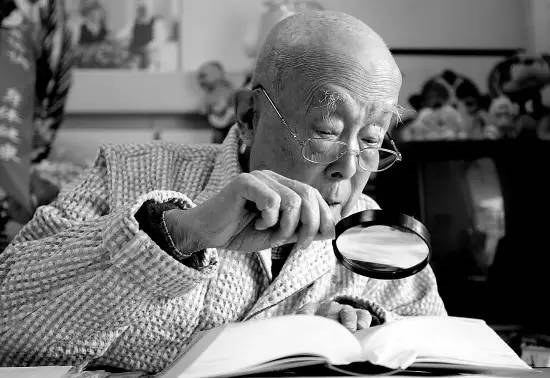

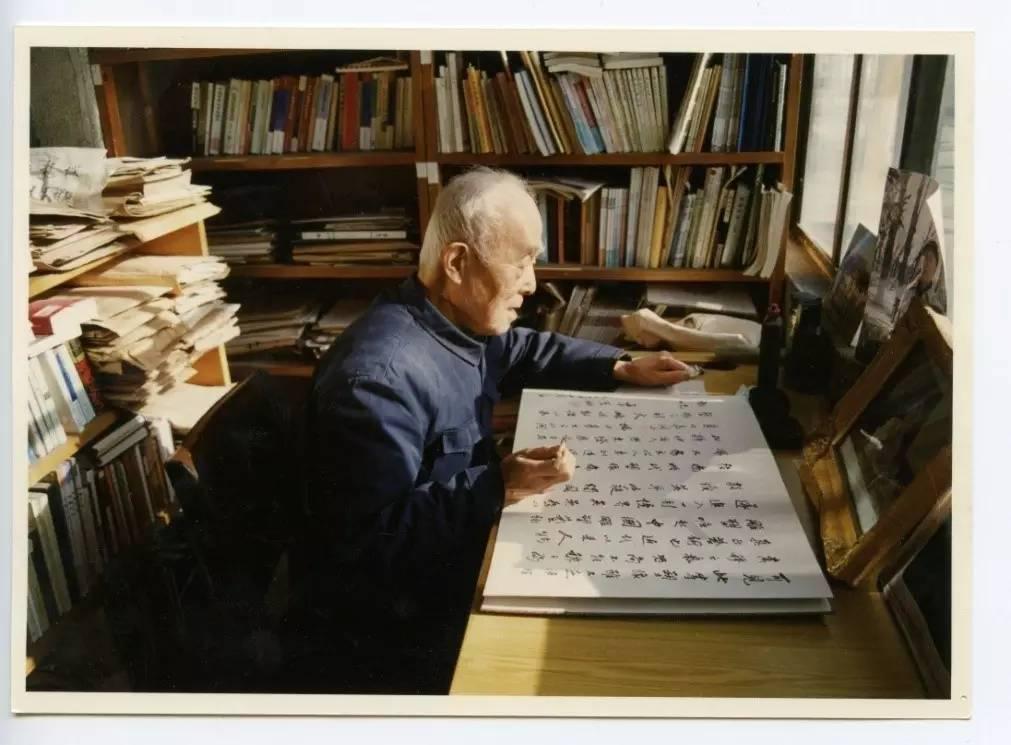

学者风采:

所在单位: 北京大学

个人基本信息: 1934年毕业于北京国立清华大学西洋文学系。1935年考取清华大学与德国的交换研究生,赴德国哥根廷大学学习梵文、巴利文和吐火罗文等。1941年获哲学博士学位。1942年回国任北京大学教授兼东方语言文学系主任。1978年——1984年任北京大学副校长。 季羡林从事印度古代语言的研究数十年,精通梵文、巴利文、吐火罗文。这三种文字都与我国一些民族有联系。由于佛教很早就传入到了我国,古印度原始佛教经堂语言的梵语文、巴利语文对汉语文、藏语文和傣语文都有较大的影响。藏族信仰大乘佛教,其文字来源于梵文的天成体字母(属印度东部方言);傣族信仰小乘佛教,其文字来源于巴利文字母 (属印度西部方言)。

从事工作及专长: 印度古代语言

科研成果: 季羡林的《原始佛教的语言问题》(中国社会科学出版社 1985年)对于探索和研究藏语文、傣语文有很高的参考价值。上个世纪在新疆发现了吐火罗语《弥勒会见记》残卷,他又进一步对吐火罗语进行了研究,完成数篇论文:《吐火罗语的发现与考释及其在中印文化交流中的作用》(《语言研究》1956年第1 期)、《吐火罗语和尼雅俗语》(《新疆史学》1979年创刊号)、《吐火罗文A中的三十二相》(《民族语文》1982年第4期)、《谈新疆博物馆藏吐火罗文A(弥勒会见记剧本)》(《文物》1983年第1期)、《新博本吐火罗语A(焉耆语)〈弥勒会见剧本〉四页译释》(《敦煌吐鲁番文献研究论文集》第2 集,北京大学出版社1983年)等。

学者风采:

版权所有:中国社会科学院中国少数民族语言研究中心

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com