鲍怀翘

姓名:

鲍怀翘

来自:中国

出生:1933--

籍贯:浙江

职称:研究员

地址:

主页:

电话:

邮箱:

来自:中国

出生:1933--

籍贯:浙江

职称:研究员

地址:

主页:

电话:

邮箱:

头衔:

研究员

所在单位: 中国社会科学院民族研究所

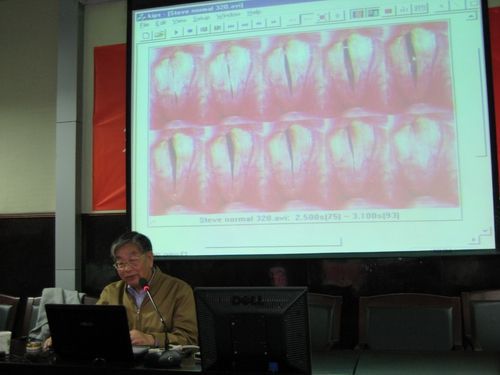

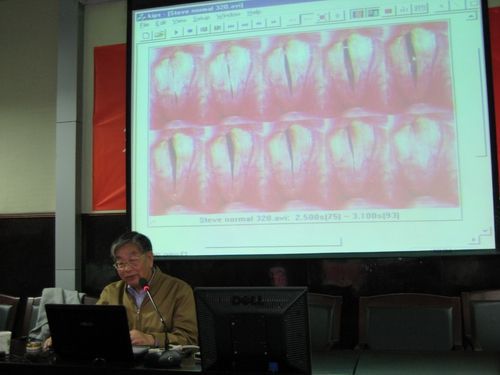

个人基本信息: 1950年3月 参加中国人民解放军;1955年8月 入吉林大学(原东北人民大学)中文系学习;1959年2月在中国科学院语言研究所方言组、语音室工作,从事普通话生理和声学实验研究;1967-1969年接受某部委交办的“氦氧语言”研究任务,分析在深潜水环境中,5-30个大气压力和非常态介质条件下语音畸变的规律。1971-1975年在中国科学院电工研究所执行一项与石油部合作的“海洋石油勘探非炸药震源” 的研究工作,具体担任水下高压放电及高压蒸汽爆炸的水声信号谱分析。1976年与原四机部三所合作研究骨导语言,探究在高噪声场合下有声语言通讯的最佳方案。1983年与解放军总医院放射科合作,完成了较大规模的普通话发音动作的录制,第一次看到了普通话发音器官的动作特性。 1986年8月 调到中国社会科学院民族研究所语音实验室,从事普通话和少数民族语言语音的实验研究,开展了普通话动态腭位(EPG)研究;对藏语、哈萨克语、蒙古语语音进行了较为系统的分析研究,建立了相应语种的语音声学参数数据库。 完成的语音生理和声学参数数据库: 《普通话发音器官动作特性》X光录像带(1985),光盘版(2005);《藏语拉萨话语音声学参数数据库》(1993);《哈萨克语语音声学参数数据库》(1995);《蒙古语语音声学参数数据库》(1997);《普通话动态腭位数据库》光盘版(1998);《普通话动态唇型数据库》光盘版(2000) 主要研究方面: (1)语音生理方面的研究:重视对语音产生生理各环节进行了研究,认为这是语音学研究基础的基础。首先开展了声带环甲肌在音高改变中的作用的研究,采用肌电(EMG)实验的方法,证明了音高与肌电强度在真声区中是完全正相关的;通过喉部X光断层照相,证明声带的厚度与音高成反比,音高越高,声带越薄。这些研究都与声带振动的理论有关,见论著[1]第三章:语音产生的生理基础。 对普通话X光发音发音动作的拍摄完成于1984年,两男两女,共274个音节,其中双音节词(儿化韵)36个。1985年由北京语言学院出版社编辑成录像带出版发行。通过这个录像带使我们真正看到了发音器官(特别是双唇、下颚、舌头、软腭)活动的全过程。1997年以来一直致力于动态腭位的研究,提出了普通话各辅音的成阻、持阻时间;提出了辅音与后续元音的共时起始(Co-onset)等一系列见解,开创了我国动态腭位研究的先河[2][3]。 (2)语音产生理论(The Theory of Speech Production)的研究:所谓语音产生理论是指建立一套发音器官动作与相应的语音信号之间的关系,要求模型化、数值化。在国内,鲍怀翘是第一个涉足者,他根据语言所60年代初拍摄的元音静态X片,计算了每个元音声腔的截面函数,引用 Fant 阻抗相移法,计算出每个元音的五个共振峰频率。由此出发,研究了唇开度、舌高点前后距离、舌高点高度以及声腔的长度对每个共振峰频率的变化,由此得到了发音器官参数与共振峰之间的关系,见论著[1] 第五章。而 《由共振峰预测声道形状》(1985)[4]一文完成两者关系的反变换,就是当我们从语音信号分析取得了共振峰数据,由公式可以得到声腔的截面函数,也就是得到了发音器官的形状。 (3)语音声学分析与特征提取方面的研究:主要研究是放在普通话和少数民族语音的声学特性方面。在九十年代初研究藏语语音时,就提出了建立《藏语语音声学参数数据库》的任务。鉴于以往在语音声学分析中,对辅音、元音使用不同的特征去表征,而且分析的目的主要为了写出文章,一旦文章出版,这套数据也就束之高阁或干脆扔掉了,使后来者无从检验和利用。为了规范语音的声学特征,为了使分析的数据能保留下来成为继续可以利用的原始资料,提出了建立语音声学参数数据库的方法。 几年来先后完成了《藏语(拉萨话)语音声学参数数据库》[5]、《哈萨克语语音声学参数数据库》[6]和《蒙古语语语音声学参数数据库》三个较为完整的数据库。研究这可以依据这样的数据库,检索所需要的语音样品,对各项声学特征及行统计分析,写出研究论文。当前,一项由教育部语信司支持下的《中国少数民族语言语音声学参数数据库》[7]正在中国社会科学院民族学与人类学研究所语音学与计算语言学研究室开发中,这是保存我国少数民族文化遗产的又一项工程。

从事工作及专长: 语音生理;语音产生理论;语音声学分析与特征提取

科研成果: 部分论著目录:[1] 《元音、语音产生的生理基础》,载吴宗济、林茂灿主编《实验语音学概要》33-52 & 73-111页,高等教育出版社,1989。[2],《普通话动态腭位图数据统计分析初探》(鲍怀翘, 郑玉玲合作), 《第五届全国现代语音学学术会议论文集》,清华大学出版社. 009~016. 2001。.[3] Bao Huaiqiao, Zheng Yuling ang Li Jian (2004), Research on articulatory features based EPG in Standard Chinese, in “From Traditional Phonology to Modern Speech Processing”,edited by G. Fant, H.Fujisaki. Foreign Language Teaching and Research Press, 2004/3, Beijing. [4] 《由共振峰预测声道形状》,载《通讯与保密》,成都(1985)。[5] Huaiqiao Bao et al (1992) Acoustic Database for Tibetan (Lhasa speech): A Summery, proceedings of 14th International Congress on Acoustics,Vol.3,G6-2, Beijing, China,Sept. 1992.[6] Huai-qiao Bao (1999) An acoustic parameter database of speech sound of Kazakh and harmony theory of vowel,《Oriental COCOSDA’99,Second international work-shop on East-Asian language resources and evaluation〉,May 13-14,1999,Taipei,Taiwan。 [7] 《为建立中国少数民族语言语音声学参数数据库而努力》(与郑玉玲合作),载《第十届全国少数民族语言文字信息处理学术讨论会论文集》,西宁(2005年)。

学者风采:

所在单位: 中国社会科学院民族研究所

个人基本信息: 1950年3月 参加中国人民解放军;1955年8月 入吉林大学(原东北人民大学)中文系学习;1959年2月在中国科学院语言研究所方言组、语音室工作,从事普通话生理和声学实验研究;1967-1969年接受某部委交办的“氦氧语言”研究任务,分析在深潜水环境中,5-30个大气压力和非常态介质条件下语音畸变的规律。1971-1975年在中国科学院电工研究所执行一项与石油部合作的“海洋石油勘探非炸药震源” 的研究工作,具体担任水下高压放电及高压蒸汽爆炸的水声信号谱分析。1976年与原四机部三所合作研究骨导语言,探究在高噪声场合下有声语言通讯的最佳方案。1983年与解放军总医院放射科合作,完成了较大规模的普通话发音动作的录制,第一次看到了普通话发音器官的动作特性。 1986年8月 调到中国社会科学院民族研究所语音实验室,从事普通话和少数民族语言语音的实验研究,开展了普通话动态腭位(EPG)研究;对藏语、哈萨克语、蒙古语语音进行了较为系统的分析研究,建立了相应语种的语音声学参数数据库。 完成的语音生理和声学参数数据库: 《普通话发音器官动作特性》X光录像带(1985),光盘版(2005);《藏语拉萨话语音声学参数数据库》(1993);《哈萨克语语音声学参数数据库》(1995);《蒙古语语音声学参数数据库》(1997);《普通话动态腭位数据库》光盘版(1998);《普通话动态唇型数据库》光盘版(2000) 主要研究方面: (1)语音生理方面的研究:重视对语音产生生理各环节进行了研究,认为这是语音学研究基础的基础。首先开展了声带环甲肌在音高改变中的作用的研究,采用肌电(EMG)实验的方法,证明了音高与肌电强度在真声区中是完全正相关的;通过喉部X光断层照相,证明声带的厚度与音高成反比,音高越高,声带越薄。这些研究都与声带振动的理论有关,见论著[1]第三章:语音产生的生理基础。 对普通话X光发音发音动作的拍摄完成于1984年,两男两女,共274个音节,其中双音节词(儿化韵)36个。1985年由北京语言学院出版社编辑成录像带出版发行。通过这个录像带使我们真正看到了发音器官(特别是双唇、下颚、舌头、软腭)活动的全过程。1997年以来一直致力于动态腭位的研究,提出了普通话各辅音的成阻、持阻时间;提出了辅音与后续元音的共时起始(Co-onset)等一系列见解,开创了我国动态腭位研究的先河[2][3]。 (2)语音产生理论(The Theory of Speech Production)的研究:所谓语音产生理论是指建立一套发音器官动作与相应的语音信号之间的关系,要求模型化、数值化。在国内,鲍怀翘是第一个涉足者,他根据语言所60年代初拍摄的元音静态X片,计算了每个元音声腔的截面函数,引用 Fant 阻抗相移法,计算出每个元音的五个共振峰频率。由此出发,研究了唇开度、舌高点前后距离、舌高点高度以及声腔的长度对每个共振峰频率的变化,由此得到了发音器官参数与共振峰之间的关系,见论著[1] 第五章。而 《由共振峰预测声道形状》(1985)[4]一文完成两者关系的反变换,就是当我们从语音信号分析取得了共振峰数据,由公式可以得到声腔的截面函数,也就是得到了发音器官的形状。 (3)语音声学分析与特征提取方面的研究:主要研究是放在普通话和少数民族语音的声学特性方面。在九十年代初研究藏语语音时,就提出了建立《藏语语音声学参数数据库》的任务。鉴于以往在语音声学分析中,对辅音、元音使用不同的特征去表征,而且分析的目的主要为了写出文章,一旦文章出版,这套数据也就束之高阁或干脆扔掉了,使后来者无从检验和利用。为了规范语音的声学特征,为了使分析的数据能保留下来成为继续可以利用的原始资料,提出了建立语音声学参数数据库的方法。 几年来先后完成了《藏语(拉萨话)语音声学参数数据库》[5]、《哈萨克语语音声学参数数据库》[6]和《蒙古语语语音声学参数数据库》三个较为完整的数据库。研究这可以依据这样的数据库,检索所需要的语音样品,对各项声学特征及行统计分析,写出研究论文。当前,一项由教育部语信司支持下的《中国少数民族语言语音声学参数数据库》[7]正在中国社会科学院民族学与人类学研究所语音学与计算语言学研究室开发中,这是保存我国少数民族文化遗产的又一项工程。

从事工作及专长: 语音生理;语音产生理论;语音声学分析与特征提取

科研成果: 部分论著目录:[1] 《元音、语音产生的生理基础》,载吴宗济、林茂灿主编《实验语音学概要》33-52 & 73-111页,高等教育出版社,1989。[2],《普通话动态腭位图数据统计分析初探》(鲍怀翘, 郑玉玲合作), 《第五届全国现代语音学学术会议论文集》,清华大学出版社. 009~016. 2001。.[3] Bao Huaiqiao, Zheng Yuling ang Li Jian (2004), Research on articulatory features based EPG in Standard Chinese, in “From Traditional Phonology to Modern Speech Processing”,edited by G. Fant, H.Fujisaki. Foreign Language Teaching and Research Press, 2004/3, Beijing. [4] 《由共振峰预测声道形状》,载《通讯与保密》,成都(1985)。[5] Huaiqiao Bao et al (1992) Acoustic Database for Tibetan (Lhasa speech): A Summery, proceedings of 14th International Congress on Acoustics,Vol.3,G6-2, Beijing, China,Sept. 1992.[6] Huai-qiao Bao (1999) An acoustic parameter database of speech sound of Kazakh and harmony theory of vowel,《Oriental COCOSDA’99,Second international work-shop on East-Asian language resources and evaluation〉,May 13-14,1999,Taipei,Taiwan。 [7] 《为建立中国少数民族语言语音声学参数数据库而努力》(与郑玉玲合作),载《第十届全国少数民族语言文字信息处理学术讨论会论文集》,西宁(2005年)。

学者风采:

版权所有:中国社会科学院中国少数民族语言研究中心

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com