马学良

姓名:

马学良

来自:中国

出生:1913—1999

籍贯:山东荣城县

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

来自:中国

出生:1913—1999

籍贯:山东荣城县

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

头衔:

教授

所在单位: 中央民族学院语文系

个人基本信息: 中国著名的民族语言文字学家、民族教育家和民族民间文学家。1913年6月22日出生于山东荣城县。1918年在家乡上小学;1927年上齐鲁中学,1930年考入省立高级中学。“九一八”事变爆发后,在民族生死存亡的危急时刻,当时还是中学生的他参加了山东大学学生和北京学生联合会组成的南下请愿团赴南京请愿,要求国民党政府停止内战,一致抗日。在这次革命斗争中经受了一次血的战斗洗礼。1934年秋他考取北京大学中文系.,受业于罗常培、魏建功、沈兼士、唐兰等国学大师。在沈兼士指导下撰写了第一篇学术论文《释江河》;在罗常培指导下撰写了《方言考原》,不仅打下了坚实的国学基础,而且形成了求真、务实的学风。华北沦陷后,1937年在徒步赴昆明的西南联大途中,他成了闻一多的助手。一路采风问俗,用国际音标记录下大量少数民族山歌、民谣、民间传说的第一手材料,为后来的研究奠定了基础。1939年跟随李方桂学习描写语言学,专攻少数民族语言学,由此开始了长达六十年的民族语言研究。1949年新中国成立以后,先后任北京大学东语系副教授、中央民族学院语文系教授、系主任。1999 年4月4日在北京逝世,享年86岁。 半个多世纪以来,马学良孜孜不倦地耕耘,广泛涉猎、勇于探索,在民族文化和教育领域做出了重大贡献。在教育方面,亲手创建了新中国第一个少数民族语文系,呕心沥血培养出民族语言文字的科研人才和教学、翻译的骨干队伍,众多门生遍及全国,有些名驰国外。

从事工作及专长: 汉语和民族语言的双语现象

科研成果: 在学术研究方面硕果累累,有许多创见,如:《倮文“作祭献药供牲”译著》中,最早提出彝语有松、紧对立的元音;《撒尼彝语研究》是中国第一部比较全面系统描写彝语的专著;《古扎新政》和《明代彝文金石文献中所见的彝族宗教信仰》是民族学、文献学的传世之作;与罗季光合写的《我国汉藏语系语言元音的长短》及《〈切韵〉纯四等的主要元音》提出了汉语元音在历史上也分长短的参证;他主编的《汉藏语概论》、《语言学概论》、《普通语言学》密切联系中国语言文字实际,大量运用我国少数民族语言资料和科研成果,成为具有中国特色的语言学理论著作。在我国学者首次参加的第十二届国际汉藏语言学会议上,他提供的论文《彝语“二十”、“七十”的音变》,通过藏缅语言的韵尾与元音松紧的嬗变和《白狼歌》阳声、入声汉字注音的材料,科学地说明了彝语里“二十”“七十”中的“十”,由送气声母变为不送气音的特殊语音变化现象。这在历史比较语言学方法论上具有重要的价值。他抢救了大量的稀世文化遗产,他的《彝文经籍文化辞典》这部百余万字的巨著,可以说是研究彝族文字、宗教、历史、民俗和礼仪的一个里程碑。他还出版了个人的《云南彝族礼俗研究文集》、《中国少数民族文学作品选》、《素园集》、《马学良民族研究文集》等。 上世纪五十年代他参与了制订少数民族语言普查和创制、改革文字的规划工作,任少数民族语言调查第二工作队队长,指导调查苗语和瑶语,并亲赴凯里、台江调查黔东苗语和选择苗语拼音文字所依据的标准音点。他花费大量精力研究民族文字的创制、改进和推行。写了《关于少数民族创制文字的若干问题》的重要文章。对基础方言和标准音的选择、民族文字方案与汉语拼音方案靠拢、一个民族使用几种文字的问题、少数民族文字推行前的编译工作等提出了指导性的意见。我国是个以汉族为主体的多民族、多语言的国家。七十年代以后,他开始注重研究双语现象和双语教育,主要研究汉语和民族语言的双语现象。这些对于制定语言政策、发展民族教育都很有参考价值。

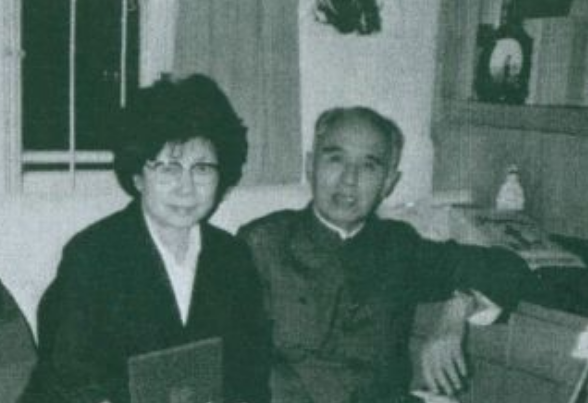

学者风采:

所在单位: 中央民族学院语文系

个人基本信息: 中国著名的民族语言文字学家、民族教育家和民族民间文学家。1913年6月22日出生于山东荣城县。1918年在家乡上小学;1927年上齐鲁中学,1930年考入省立高级中学。“九一八”事变爆发后,在民族生死存亡的危急时刻,当时还是中学生的他参加了山东大学学生和北京学生联合会组成的南下请愿团赴南京请愿,要求国民党政府停止内战,一致抗日。在这次革命斗争中经受了一次血的战斗洗礼。1934年秋他考取北京大学中文系.,受业于罗常培、魏建功、沈兼士、唐兰等国学大师。在沈兼士指导下撰写了第一篇学术论文《释江河》;在罗常培指导下撰写了《方言考原》,不仅打下了坚实的国学基础,而且形成了求真、务实的学风。华北沦陷后,1937年在徒步赴昆明的西南联大途中,他成了闻一多的助手。一路采风问俗,用国际音标记录下大量少数民族山歌、民谣、民间传说的第一手材料,为后来的研究奠定了基础。1939年跟随李方桂学习描写语言学,专攻少数民族语言学,由此开始了长达六十年的民族语言研究。1949年新中国成立以后,先后任北京大学东语系副教授、中央民族学院语文系教授、系主任。1999 年4月4日在北京逝世,享年86岁。 半个多世纪以来,马学良孜孜不倦地耕耘,广泛涉猎、勇于探索,在民族文化和教育领域做出了重大贡献。在教育方面,亲手创建了新中国第一个少数民族语文系,呕心沥血培养出民族语言文字的科研人才和教学、翻译的骨干队伍,众多门生遍及全国,有些名驰国外。

从事工作及专长: 汉语和民族语言的双语现象

科研成果: 在学术研究方面硕果累累,有许多创见,如:《倮文“作祭献药供牲”译著》中,最早提出彝语有松、紧对立的元音;《撒尼彝语研究》是中国第一部比较全面系统描写彝语的专著;《古扎新政》和《明代彝文金石文献中所见的彝族宗教信仰》是民族学、文献学的传世之作;与罗季光合写的《我国汉藏语系语言元音的长短》及《〈切韵〉纯四等的主要元音》提出了汉语元音在历史上也分长短的参证;他主编的《汉藏语概论》、《语言学概论》、《普通语言学》密切联系中国语言文字实际,大量运用我国少数民族语言资料和科研成果,成为具有中国特色的语言学理论著作。在我国学者首次参加的第十二届国际汉藏语言学会议上,他提供的论文《彝语“二十”、“七十”的音变》,通过藏缅语言的韵尾与元音松紧的嬗变和《白狼歌》阳声、入声汉字注音的材料,科学地说明了彝语里“二十”“七十”中的“十”,由送气声母变为不送气音的特殊语音变化现象。这在历史比较语言学方法论上具有重要的价值。他抢救了大量的稀世文化遗产,他的《彝文经籍文化辞典》这部百余万字的巨著,可以说是研究彝族文字、宗教、历史、民俗和礼仪的一个里程碑。他还出版了个人的《云南彝族礼俗研究文集》、《中国少数民族文学作品选》、《素园集》、《马学良民族研究文集》等。 上世纪五十年代他参与了制订少数民族语言普查和创制、改革文字的规划工作,任少数民族语言调查第二工作队队长,指导调查苗语和瑶语,并亲赴凯里、台江调查黔东苗语和选择苗语拼音文字所依据的标准音点。他花费大量精力研究民族文字的创制、改进和推行。写了《关于少数民族创制文字的若干问题》的重要文章。对基础方言和标准音的选择、民族文字方案与汉语拼音方案靠拢、一个民族使用几种文字的问题、少数民族文字推行前的编译工作等提出了指导性的意见。我国是个以汉族为主体的多民族、多语言的国家。七十年代以后,他开始注重研究双语现象和双语教育,主要研究汉语和民族语言的双语现象。这些对于制定语言政策、发展民族教育都很有参考价值。

学者风采:

版权所有:中国社会科学院中国少数民族语言研究中心

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com