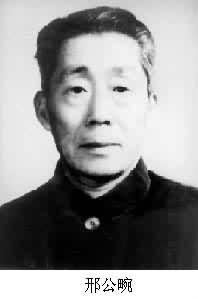

邢公畹

姓名:

邢公畹

来自:中国

出生:1914—2004

籍贯:江苏省高淳县

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

来自:中国

出生:1914—2004

籍贯:江苏省高淳县

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

头衔:

教授

所在单位: 南开大学中文系

个人基本信息: 1914年10月23日出生于安徽省安庆市,2004年7月7日病逝于天津。南开大学中文系教授,曾担任系主任,顾问、汉语侗傣语研究室主任,南开大学校务委员会委员。国务院批准首批博士点博士生导师。中国语言学会第二届副会长,中国民族语言学会常务理事,中国音韵学会顾问,全国高等教育自学考试指导委员会委员,中国文字改革协会理事。天津市政协第七届委员会委员。《民族语文》杂志2004年第4期发表悼念文,称他为“汉藏语言学界的一代宗师,为学界所敬仰”。 邢公畹1933年考入安徽大学中文系,从姚永扑学习《群经选读》《诸子选读》《历代文选》等课程。从陈望道学《文学概论》《修辞学》,从周予同学《群经概论》《经学历史》。使他感兴趣的课还有罗根泽的《中国文学批评史》《目录学》,陈守实《中国文化史》;特别是方景略的《文字形体学》《音韵学》《训诂学》。三年级后,决定主攻语言学。他读了一些语言学和语音学的书,例如王力的《中国音韵学》,认为观点和方法都比较新。毕业论文题目是《中国古代民歌的拟似记音及其与安徽流行民歌的比较研究》,导师方景略。论文根据黄侃的古音系统,用国际音标把《诗经•国风》里的诗句逐字标写出来,然后和安徽山歌进行比较。1937年毕业时恰逢中央研究院历史语言研究所招考研究生(南北方各一名,北方录取考生是严学宭)。初试通过后,他到南京参加复试,主考是赵元任和丁声树。回安庆不久,接到录取通知,但因抗战军兴,暂时不能入学。他只好到湖南西部(洪江、元江)教中学。一年后报载中英庚款董事会通告,决定资助四名研究人员在国内高校或研究机构就读两年。于是他来到昆明史语所见到李方桂,李给他开出一些必读书目,告诉他还要再等一些时候。罗常培介绍他暂到云南大学附中教国文,半年后罗写信告诉他,英庚款事已成,可以回所读书了。研究生的学习期是两年,导师是李方桂,同学有马学良、张琨。他觉得入所学习后,眼界顿开,自己已经从旧的治学范围里走出来。认识到语言学不能只凭书本,要研究活的语言。首先要学会做田野工作,以取得大量具体语言材料,审音、记音是基本功。只研究一种语言,不如研究一组相关的语言,可以研究它们在演变上的相关线索。李先生给他讲授汉语方言、中古音、上古音知识及语言分析技术,然后对他说,你得再学一种民族语言,你就学台语吧。这样就为他定下了终生的研究方向——汉台语历史比较。李先生指导他在贵州惠水县调查布依语,写出调查报告《远羊寨仲歌记音》,结束了研究生阶段的学习。《记音》对远羊寨布依语的音韵系统作了细致的描述,通过大量例词,与龙州话进行比较,并列有布依语音韵全表。本书共记录布依语长短歌谣三十二首。前三十首为恋歌,后二首为巫歌,每首歌谣后均有汉译文。本书介绍了歌谣中句子的音段数目、换音段的处所,换音段的数目、“联”的组成、韵脚、音群反复法等。最后一部分是词汇,依照发音部位排列,收有1600余条词汇。限于当时的条件只出了油印本(《边疆人文》甲种专刊第一集)。2002年他对原稿进行了详细的修改,纠正了很多错误,发现阴去声和长音入声都有“派调”。 毕业后,李先生介绍他到南开大学边疆人文研究室工作,同时在西南联大中文系执教(讲师)。罗先生是系主任,他跟随罗先生学习“汉语音韵学”“汉藏系语言调查”等课程,并且为罗先生做助教。在治学方面得到罗多方面的指点。这一阶段他完成了多篇台语和汉台语比较研究的论文,如《诗经“中”字倒置问题》(该文得到李先生称道)。《台语中的助词luk和汉语中的“子、儿”》,1948年修改后,刊登于周予同主编的《国文月刊》68期上。《汉台语构词法的一个比较研究》(《国文月刊》第77期)。还有后来发表的《论调类在汉台语比较研究上的重要性》(1962年《中国语文》1月号),这后三篇文章,李先生写作《台语比较手册》时收入了书末的“文献选目”中。1943年开始,邢公畹先后在云南罗平、新平、元江等县的少数民族地区进行了大量的语言学田野工作,调查了十几种侗台语方言,为以后的研究工作积累了丰富的材料。他还和罗先生合著了《莲山摆彝语文初探》(1950年北京大学出版部)。罗先生在该书序言中说,邢公畹君(庆兰)排比材料费了很多工夫,“邢君整理这本书以前曾经调查过贵州远羊寨的仲家歌谣;在整理本书以后,又曾调查过云南罗平县境内的台语、漠沙土语、元江水摆彝语等。除了李方桂、张琨以外,他总算数得着的专家了。” 1946年从昆明复员到天津,此后他一直在南开大学任教(副教授、教授)。他对国民党的专制统治非常痛恨,积极参加民主运动。1949年天津解放,他非常高兴。1953年他被高教部派往苏联任教,先在莫斯科东方学院,后在莫斯科大学。1956年2月,苏联汉学家波兹涅耶娃举行博士论文答辩会,苏联高教部聘他为首席论文评论员。文革结束后的二十多年时间他除教学外,出版了好几种专著,写出了30多篇高质量的学术论文。80年南开中文系建立汉语侗傣语研究室,研究室被批准为首批博士点,专业为“侗泰语族语言文学”。他又获得汉语侗台语关系字研究国家重点科研项目资助,可以全力以赴进行汉台语比较研究了。1980年他带领三名研究生到广西三江调查侗语,写成《三江侗语》一书。 1982年在北京召开的第15届国际汉藏语言学会议上,他提交了论文《汉语遇蟹止效流摄的一些字在侗台语里的对应》。虽然得到付懋勣先生的赞许,但他自己却越看越觉得有问题。该文所用材料,除三个台语方言外,侗水语都是未经认真处理的,却都揉在一起和广州话比较,没有找到多少规律性的东西。特别是构拟部分,证据薄弱,说服力很差。汉语和侗台语之间的关系绝不仅限于文化接触型的词项,但这种深层关系很隐蔽,一时无法把它抽出来,说清楚。这似乎成了他科研道路上无法解决的难题,使他几乎恹恹成病。不过他相信,在远古时期必然有一个操说原始汉藏语的群体,后来的汉、侗台、藏缅、苗瑶等语言都是从这个原始语分化出来的。这个问题可以从考古学、体质人类学和民族学方面得到启发。于是他研究了大量考古学、文化人类学文献资料,写成《汉藏语系语言及其民族史前情况试析》一文。他说,现在我对汉台语的亲属关系再也没有什么怀疑了。1996年他又写了《汉藏语系研究和中国考古学》,把这个问题从更高理论层次上进行了论证。 1987年,他完成了专著《红河上游傣雅语》后,总结了前段在科研上失败的原因。认为用来比较的词项,未经初步处理的太多,今后应以亲手调查的傣雅语为主,参考其他台语,来跟广州话比较,就容易找出规律性的东西。此外,15届汉藏语会议论文中提出的“原始同源体系”的本质究竟是什么?于是他把全部侗台语词汇卡片,以傣雅语为中心重新排列,然后试写出四、五篇论文。其中包括《论汉台语“关系字”的研究》,感到这几篇已不像前面那篇那么空洞,是说出了一些规律性的东西。按照这个理论框架,在李方桂工作的基础上(如《台语比较手册》《上古音研究》《汉台语考》等),1999年他完成了他一生最重要的著作——《汉台语比较手册》。这本书中他充分发挥自己在音韵、文字、训诂上的功力,寻找出大量侗台语和汉语之间的“不完全性系统对应规律”,因为毕竟是“不完全”的,存在大量还不能解释的例外和不规则,所以他还是觉得不满人意。尽管如此,这本书对证明汉台语的亲缘关系已经是富富有余了,尤其是后来又加入了语义学比较法的内容。 1990年法国学者沙加尔继康拉德、吴克德之后,在第23届国际汉藏语言及语言学会议上提出《汉语南岛语同源论》的论文,认为汉语和南岛语之间有不少同源词,其声韵调有严谨的对应规律。这篇文章受到西方和台湾学者强烈反对。沙氏把论文寄给邢公畹,他读后立即在《民族语文》(1991年第3、4、5期)上发表了《关于汉语南岛语发生学关系问题》一文,支持沙氏的观点,用大量古文献材料对沙氏论文进行了补正,并且在论文中提出“汉藏泰澳语系”的主张。郑章尚芳建议称这一语系为“华澳语系”,并发表了很有见地的论文。孙宏开先生在《关于汉藏语系分类研究中的一些问题》中指出汉藏语系分类主要有三种观点:30年代李方桂的观点;70年代白保罗的观点;90年代邢公畹的观点。他说,我的观点只不过是李方桂的分类加上一个南岛语族而已。我之所以加上南岛语是因为既有白保罗说台语和南岛语有发生学关系在前,又有沙加尔说汉语和南岛语有发生学关系在后。论证汉藏语系存在的工作结果是得到一个扩大了的汉藏语系。 19世纪印欧语历史比较工作中,有两条工作原则:形态学原则和语音学原则。后者是一条普遍性的原则,19世纪末,20世纪初中外学者的汉藏语系研究都是采用这一研究原则,如李方桂等人的工作。邢公畹《汉台语比较手册》等论著中实际贯彻的也是这个工作原则。印欧语系的建立用了近200年的时间。利用语音学比较法建立汉藏语系同样也需要合众人之力,耗费漫长的时间。印欧语研究除了使用语音学比较法外,还可以使用形态学比较法,语言亲属关系容易确定。但是汉藏语系语言却没有什么语法形态上的特点,形态学比较法用不上。那么能否找到一种可以和印欧语形态学比较法相匹敌的新的工作方法呢?在汉台语关系字的研究工作中邢氏逐步发现:和语音的对应规律一样,语言的意义之间也可以有某种植根于共同文化源头的相互对应的规律。一组相互对应的音韵形式如果具有不止一层的、而是多层的相互联系的意义,就可以称之为“深层语义对应”。1982年他在《语言论集》中提出了“同源体系”的概念,但是这个概念很模糊,定义不清楚。经过十多年的苦心钻研,他终于悟出,这实际上是一种区别于印欧语系“形态学比较法”的“语义学比较法”。可见,语义学比较法是他在几十年研究汉语和侗台语关系的过程中,总结了印欧语系和汉藏语系历史比较研究的丰富经验,继承了中国传统语文学的宝贵文化遗产。在形态、音韵学原则之外,又提出了历史比较法的第三个原则——语义学原则。这是一个全新的原则,这就是语义学比较法。从1993年底到2000年底他连续发表了《汉台语比较研究中的深层对应》,《说“深层对应”》等6篇论文,论证了这个新方法,同时在汉语和侗台语之间找到了305条具体的深层语义对应例证(包含585对同源词),从而确证了它们的亲属关系,对我国汉藏语言研究理论做出了重大贡献。 邢公畹在民族语言学方面出版了7部专著,30余篇论文。总结他的一生,从青年时代起受教于李方桂、罗常培,终生追随他的老师李方桂论证汉藏语系,晚年创造语义学比较法,如愿以偿。这不仅对语言科学而且对文化人类也具有重大意义。他勤奋好学,孜孜不倦。严谨治学,不慕虚名。文革之后,每年不断有科研成果公诸于世。晚年直到重病在身,仍然伏案工作,笔耕不辍,真正做到了“为学术的一生”。此外,他在语言学理论,汉语语法,方言学等方面也造诣颇深,为我国语言科学、教育事业做出了杰出贡献。

从事工作及专长: 汉藏系语言的比较研究(少数民族语言研究和汉台语比较研究)、语言理论研究、汉语语法研究等

科研成果: 在汉藏系语言的比较研究方面,著有《远羊寨仲歌记音》(南开大学文学院边疆人文研究室人类学专刊乙集第1种,1942年昆明油印),为国内较早的布依语研究资料。另有《莲山摆彝语文初探》(合作,北京大学出版部,1950年)、《语言论集》(商务印书馆,1983年,其中有多篇论文利用对应同源体系的研究方法论证了汉语和侗台语的密切关系)、《三江侗语》(南开大学出版社,1985年)、《江河上游傣雅语》(语文出版社,1989年)、《汉台语比较手册》(商务印书馆,2000年)、《邢公畹语言学论文集》(商务印书馆,2000年)等。商务印书馆于2000年出版的这两本书集中反映了他在汉藏系语言比较研究方面的学术成就。 另有《汉语“子”“儿”和台语助词luk试释》(《国文月刊》1948年第68期)、《论调类在汉台语比较研究上的重要性》(《中国语文》1962年第1期)、《现代汉语和台语里的助词“了”和“着”》(《民族语文》1979年第2、3期)、《论汉藏系语言的比较语法学》(《南开大学学报》1979年第4期,文中指出口语中的“字”是汉藏系语言里的一个重要的音位学单位,绝大部分的“字”都能表示一定的实质意义或语法意义)等比较研究的论文。 在汉语语法研究及语言理论研究方面,著有《汉语研究中“三品说”之运用》(《国文月刊》1948年第64期)、《论语中的否定词系》(《国文月刊》1948年第66期)、《〈论语〉中的对待指别词》(《国文月刊》第75期)、《论汉语造句法上的主语和宾语》(《语文学习》1955年第9期)、《现代汉语的构形法和构词法》(《南开大学学报》人文版1956年第2期)、《关于受动主语句的规律》(《天津日报》1956年12月22日)、《词语搭配问题是不是语法问题》(《安徽师大学报》1978年第4期)、《语法和语法学》(《中国语文》1979年第2期)、《论转换生成语法学》(《民族语文》1980年第3期)等。 译作有《句法结构》(合译,乔姆斯基著,中国社会科学出版社,1979年)、《侗傣语概论》(李方桂著,中国社会科学院中国民族语言学术讨论会秘书处编《汉藏语系语言学论文选译》,1980年)、《论〈红楼梦〉》([苏联]巴思德涅耶娃著,《人民文学》1956年6月号)等。另有《唐诗拟音百首》(合作,西南联合大学中国文学系,1943年)一书。

学者风采:

所在单位: 南开大学中文系

个人基本信息: 1914年10月23日出生于安徽省安庆市,2004年7月7日病逝于天津。南开大学中文系教授,曾担任系主任,顾问、汉语侗傣语研究室主任,南开大学校务委员会委员。国务院批准首批博士点博士生导师。中国语言学会第二届副会长,中国民族语言学会常务理事,中国音韵学会顾问,全国高等教育自学考试指导委员会委员,中国文字改革协会理事。天津市政协第七届委员会委员。《民族语文》杂志2004年第4期发表悼念文,称他为“汉藏语言学界的一代宗师,为学界所敬仰”。 邢公畹1933年考入安徽大学中文系,从姚永扑学习《群经选读》《诸子选读》《历代文选》等课程。从陈望道学《文学概论》《修辞学》,从周予同学《群经概论》《经学历史》。使他感兴趣的课还有罗根泽的《中国文学批评史》《目录学》,陈守实《中国文化史》;特别是方景略的《文字形体学》《音韵学》《训诂学》。三年级后,决定主攻语言学。他读了一些语言学和语音学的书,例如王力的《中国音韵学》,认为观点和方法都比较新。毕业论文题目是《中国古代民歌的拟似记音及其与安徽流行民歌的比较研究》,导师方景略。论文根据黄侃的古音系统,用国际音标把《诗经•国风》里的诗句逐字标写出来,然后和安徽山歌进行比较。1937年毕业时恰逢中央研究院历史语言研究所招考研究生(南北方各一名,北方录取考生是严学宭)。初试通过后,他到南京参加复试,主考是赵元任和丁声树。回安庆不久,接到录取通知,但因抗战军兴,暂时不能入学。他只好到湖南西部(洪江、元江)教中学。一年后报载中英庚款董事会通告,决定资助四名研究人员在国内高校或研究机构就读两年。于是他来到昆明史语所见到李方桂,李给他开出一些必读书目,告诉他还要再等一些时候。罗常培介绍他暂到云南大学附中教国文,半年后罗写信告诉他,英庚款事已成,可以回所读书了。研究生的学习期是两年,导师是李方桂,同学有马学良、张琨。他觉得入所学习后,眼界顿开,自己已经从旧的治学范围里走出来。认识到语言学不能只凭书本,要研究活的语言。首先要学会做田野工作,以取得大量具体语言材料,审音、记音是基本功。只研究一种语言,不如研究一组相关的语言,可以研究它们在演变上的相关线索。李先生给他讲授汉语方言、中古音、上古音知识及语言分析技术,然后对他说,你得再学一种民族语言,你就学台语吧。这样就为他定下了终生的研究方向——汉台语历史比较。李先生指导他在贵州惠水县调查布依语,写出调查报告《远羊寨仲歌记音》,结束了研究生阶段的学习。《记音》对远羊寨布依语的音韵系统作了细致的描述,通过大量例词,与龙州话进行比较,并列有布依语音韵全表。本书共记录布依语长短歌谣三十二首。前三十首为恋歌,后二首为巫歌,每首歌谣后均有汉译文。本书介绍了歌谣中句子的音段数目、换音段的处所,换音段的数目、“联”的组成、韵脚、音群反复法等。最后一部分是词汇,依照发音部位排列,收有1600余条词汇。限于当时的条件只出了油印本(《边疆人文》甲种专刊第一集)。2002年他对原稿进行了详细的修改,纠正了很多错误,发现阴去声和长音入声都有“派调”。 毕业后,李先生介绍他到南开大学边疆人文研究室工作,同时在西南联大中文系执教(讲师)。罗先生是系主任,他跟随罗先生学习“汉语音韵学”“汉藏系语言调查”等课程,并且为罗先生做助教。在治学方面得到罗多方面的指点。这一阶段他完成了多篇台语和汉台语比较研究的论文,如《诗经“中”字倒置问题》(该文得到李先生称道)。《台语中的助词luk和汉语中的“子、儿”》,1948年修改后,刊登于周予同主编的《国文月刊》68期上。《汉台语构词法的一个比较研究》(《国文月刊》第77期)。还有后来发表的《论调类在汉台语比较研究上的重要性》(1962年《中国语文》1月号),这后三篇文章,李先生写作《台语比较手册》时收入了书末的“文献选目”中。1943年开始,邢公畹先后在云南罗平、新平、元江等县的少数民族地区进行了大量的语言学田野工作,调查了十几种侗台语方言,为以后的研究工作积累了丰富的材料。他还和罗先生合著了《莲山摆彝语文初探》(1950年北京大学出版部)。罗先生在该书序言中说,邢公畹君(庆兰)排比材料费了很多工夫,“邢君整理这本书以前曾经调查过贵州远羊寨的仲家歌谣;在整理本书以后,又曾调查过云南罗平县境内的台语、漠沙土语、元江水摆彝语等。除了李方桂、张琨以外,他总算数得着的专家了。” 1946年从昆明复员到天津,此后他一直在南开大学任教(副教授、教授)。他对国民党的专制统治非常痛恨,积极参加民主运动。1949年天津解放,他非常高兴。1953年他被高教部派往苏联任教,先在莫斯科东方学院,后在莫斯科大学。1956年2月,苏联汉学家波兹涅耶娃举行博士论文答辩会,苏联高教部聘他为首席论文评论员。文革结束后的二十多年时间他除教学外,出版了好几种专著,写出了30多篇高质量的学术论文。80年南开中文系建立汉语侗傣语研究室,研究室被批准为首批博士点,专业为“侗泰语族语言文学”。他又获得汉语侗台语关系字研究国家重点科研项目资助,可以全力以赴进行汉台语比较研究了。1980年他带领三名研究生到广西三江调查侗语,写成《三江侗语》一书。 1982年在北京召开的第15届国际汉藏语言学会议上,他提交了论文《汉语遇蟹止效流摄的一些字在侗台语里的对应》。虽然得到付懋勣先生的赞许,但他自己却越看越觉得有问题。该文所用材料,除三个台语方言外,侗水语都是未经认真处理的,却都揉在一起和广州话比较,没有找到多少规律性的东西。特别是构拟部分,证据薄弱,说服力很差。汉语和侗台语之间的关系绝不仅限于文化接触型的词项,但这种深层关系很隐蔽,一时无法把它抽出来,说清楚。这似乎成了他科研道路上无法解决的难题,使他几乎恹恹成病。不过他相信,在远古时期必然有一个操说原始汉藏语的群体,后来的汉、侗台、藏缅、苗瑶等语言都是从这个原始语分化出来的。这个问题可以从考古学、体质人类学和民族学方面得到启发。于是他研究了大量考古学、文化人类学文献资料,写成《汉藏语系语言及其民族史前情况试析》一文。他说,现在我对汉台语的亲属关系再也没有什么怀疑了。1996年他又写了《汉藏语系研究和中国考古学》,把这个问题从更高理论层次上进行了论证。 1987年,他完成了专著《红河上游傣雅语》后,总结了前段在科研上失败的原因。认为用来比较的词项,未经初步处理的太多,今后应以亲手调查的傣雅语为主,参考其他台语,来跟广州话比较,就容易找出规律性的东西。此外,15届汉藏语会议论文中提出的“原始同源体系”的本质究竟是什么?于是他把全部侗台语词汇卡片,以傣雅语为中心重新排列,然后试写出四、五篇论文。其中包括《论汉台语“关系字”的研究》,感到这几篇已不像前面那篇那么空洞,是说出了一些规律性的东西。按照这个理论框架,在李方桂工作的基础上(如《台语比较手册》《上古音研究》《汉台语考》等),1999年他完成了他一生最重要的著作——《汉台语比较手册》。这本书中他充分发挥自己在音韵、文字、训诂上的功力,寻找出大量侗台语和汉语之间的“不完全性系统对应规律”,因为毕竟是“不完全”的,存在大量还不能解释的例外和不规则,所以他还是觉得不满人意。尽管如此,这本书对证明汉台语的亲缘关系已经是富富有余了,尤其是后来又加入了语义学比较法的内容。 1990年法国学者沙加尔继康拉德、吴克德之后,在第23届国际汉藏语言及语言学会议上提出《汉语南岛语同源论》的论文,认为汉语和南岛语之间有不少同源词,其声韵调有严谨的对应规律。这篇文章受到西方和台湾学者强烈反对。沙氏把论文寄给邢公畹,他读后立即在《民族语文》(1991年第3、4、5期)上发表了《关于汉语南岛语发生学关系问题》一文,支持沙氏的观点,用大量古文献材料对沙氏论文进行了补正,并且在论文中提出“汉藏泰澳语系”的主张。郑章尚芳建议称这一语系为“华澳语系”,并发表了很有见地的论文。孙宏开先生在《关于汉藏语系分类研究中的一些问题》中指出汉藏语系分类主要有三种观点:30年代李方桂的观点;70年代白保罗的观点;90年代邢公畹的观点。他说,我的观点只不过是李方桂的分类加上一个南岛语族而已。我之所以加上南岛语是因为既有白保罗说台语和南岛语有发生学关系在前,又有沙加尔说汉语和南岛语有发生学关系在后。论证汉藏语系存在的工作结果是得到一个扩大了的汉藏语系。 19世纪印欧语历史比较工作中,有两条工作原则:形态学原则和语音学原则。后者是一条普遍性的原则,19世纪末,20世纪初中外学者的汉藏语系研究都是采用这一研究原则,如李方桂等人的工作。邢公畹《汉台语比较手册》等论著中实际贯彻的也是这个工作原则。印欧语系的建立用了近200年的时间。利用语音学比较法建立汉藏语系同样也需要合众人之力,耗费漫长的时间。印欧语研究除了使用语音学比较法外,还可以使用形态学比较法,语言亲属关系容易确定。但是汉藏语系语言却没有什么语法形态上的特点,形态学比较法用不上。那么能否找到一种可以和印欧语形态学比较法相匹敌的新的工作方法呢?在汉台语关系字的研究工作中邢氏逐步发现:和语音的对应规律一样,语言的意义之间也可以有某种植根于共同文化源头的相互对应的规律。一组相互对应的音韵形式如果具有不止一层的、而是多层的相互联系的意义,就可以称之为“深层语义对应”。1982年他在《语言论集》中提出了“同源体系”的概念,但是这个概念很模糊,定义不清楚。经过十多年的苦心钻研,他终于悟出,这实际上是一种区别于印欧语系“形态学比较法”的“语义学比较法”。可见,语义学比较法是他在几十年研究汉语和侗台语关系的过程中,总结了印欧语系和汉藏语系历史比较研究的丰富经验,继承了中国传统语文学的宝贵文化遗产。在形态、音韵学原则之外,又提出了历史比较法的第三个原则——语义学原则。这是一个全新的原则,这就是语义学比较法。从1993年底到2000年底他连续发表了《汉台语比较研究中的深层对应》,《说“深层对应”》等6篇论文,论证了这个新方法,同时在汉语和侗台语之间找到了305条具体的深层语义对应例证(包含585对同源词),从而确证了它们的亲属关系,对我国汉藏语言研究理论做出了重大贡献。 邢公畹在民族语言学方面出版了7部专著,30余篇论文。总结他的一生,从青年时代起受教于李方桂、罗常培,终生追随他的老师李方桂论证汉藏语系,晚年创造语义学比较法,如愿以偿。这不仅对语言科学而且对文化人类也具有重大意义。他勤奋好学,孜孜不倦。严谨治学,不慕虚名。文革之后,每年不断有科研成果公诸于世。晚年直到重病在身,仍然伏案工作,笔耕不辍,真正做到了“为学术的一生”。此外,他在语言学理论,汉语语法,方言学等方面也造诣颇深,为我国语言科学、教育事业做出了杰出贡献。

从事工作及专长: 汉藏系语言的比较研究(少数民族语言研究和汉台语比较研究)、语言理论研究、汉语语法研究等

科研成果: 在汉藏系语言的比较研究方面,著有《远羊寨仲歌记音》(南开大学文学院边疆人文研究室人类学专刊乙集第1种,1942年昆明油印),为国内较早的布依语研究资料。另有《莲山摆彝语文初探》(合作,北京大学出版部,1950年)、《语言论集》(商务印书馆,1983年,其中有多篇论文利用对应同源体系的研究方法论证了汉语和侗台语的密切关系)、《三江侗语》(南开大学出版社,1985年)、《江河上游傣雅语》(语文出版社,1989年)、《汉台语比较手册》(商务印书馆,2000年)、《邢公畹语言学论文集》(商务印书馆,2000年)等。商务印书馆于2000年出版的这两本书集中反映了他在汉藏系语言比较研究方面的学术成就。 另有《汉语“子”“儿”和台语助词luk试释》(《国文月刊》1948年第68期)、《论调类在汉台语比较研究上的重要性》(《中国语文》1962年第1期)、《现代汉语和台语里的助词“了”和“着”》(《民族语文》1979年第2、3期)、《论汉藏系语言的比较语法学》(《南开大学学报》1979年第4期,文中指出口语中的“字”是汉藏系语言里的一个重要的音位学单位,绝大部分的“字”都能表示一定的实质意义或语法意义)等比较研究的论文。 在汉语语法研究及语言理论研究方面,著有《汉语研究中“三品说”之运用》(《国文月刊》1948年第64期)、《论语中的否定词系》(《国文月刊》1948年第66期)、《〈论语〉中的对待指别词》(《国文月刊》第75期)、《论汉语造句法上的主语和宾语》(《语文学习》1955年第9期)、《现代汉语的构形法和构词法》(《南开大学学报》人文版1956年第2期)、《关于受动主语句的规律》(《天津日报》1956年12月22日)、《词语搭配问题是不是语法问题》(《安徽师大学报》1978年第4期)、《语法和语法学》(《中国语文》1979年第2期)、《论转换生成语法学》(《民族语文》1980年第3期)等。 译作有《句法结构》(合译,乔姆斯基著,中国社会科学出版社,1979年)、《侗傣语概论》(李方桂著,中国社会科学院中国民族语言学术讨论会秘书处编《汉藏语系语言学论文选译》,1980年)、《论〈红楼梦〉》([苏联]巴思德涅耶娃著,《人民文学》1956年6月号)等。另有《唐诗拟音百首》(合作,西南联合大学中国文学系,1943年)一书。

学者风采:

版权所有:中国社会科学院中国少数民族语言研究中心

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com