傅懋勣

姓名:

傅懋勣

来自:中国

出生:1911-1988

籍贯:山东聊城

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

来自:中国

出生:1911-1988

籍贯:山东聊城

职称:教授

地址:

主页:

电话:

邮箱:

头衔:

教授、博士研究生导师

所在单位: 中国科学院少数民族语言研究所

个人基本信息: 1935年9月考入北京大学文学院中文系语言文字组,1939年毕业于西南联合大学文学院中文系,后入北京大学文科研究所攻读硕士学位。不久,因经济拮据辍学。经罗常培先生介绍到华中大学中文系担任讲师。1941年赴成都华西协和大学任副教授,同时在该校中国文化研究所任副研究员。在此期间著有:《维西么些语研究(一)语音》、《维西么些语研究(二)语法》和《维西么些语词汇》(分别发表于《华西大学中国文化研究所集刊》和《华西齐鲁金陵三大学中国文化研究汇刊》)。这是我国最早的一套全面研究么些语(今称纳西语)的专著。1943年2月到西康大凉山(今四川省西部)调查夷语(今称彝语)和夷文(今称彝文)。在西昌调查夷语期间编写了一本《夷语会话》,并组织夷语研究班,讲授夷语发音学和语法,普及夷语知识。1943年底返回云南大理华中大学任副教授兼中文系主任。1945年暑假到丽江研究么些象形文字和音节文字经典(即东巴文经典)。同年晋升为华中大学中文系教授。在大理期间著有《丽江么些象形文<古事记>研究》(1948年华中大学出版)。《古事记》是一部著名的东巴经。傅懋勣用国际音标标注了经文读法,逐字注明意义和语法关系,然后译成汉文。这种文字的特点是只写出重要的字以提示记忆,一个字可读成一串音节或者一句话;有的字只是记号并不读出音来;有数个字合为一体的现象,等等。这种文字正处在从帮助记忆的图画文字向一个字表示一个概念的真正文字发展的过程中。在华西大学工作期间,他还用英文写了《大凉山彝语发音学》、《大凉山彝文谚语研究》、《彝文<列仙传>研究》、《栗坡语(彝语的一种方言)研究》等一系列论文。1948年夏赴英国剑桥大学基督学院攻读语言学博士学位。在夏伦(G.Haloun)教授指导下用英文撰写了学位论文《彝语描写语法》(1997年发表于《藏缅区域语言学》杂志上)。1950年10月通过答辩,获博士学位,并被选为英国皇家亚细亚学会会员。 傅懋勣于1950年12月回国,到武昌继续担任华中大学中文系教授兼系主任。1951年2月,应中国科学院语言研究所所长罗常培聘请,赴北京任该所研究员和第4研究组主任,主持少数民族语言文字研究工作。10月,政务院文化教育委员会设立少数民族语言研究指导委员会,任命傅懋勣为委员。从此,傅懋勣负起了主持我国少数民族语言研究的重任,成为这个领域的主要学科带头人。1952年率领云南工作组调查傣、傈僳、哈尼、拉祜、佤、景颇、阿昌等语言,并进一步了解云南省彝语分布情况,配合正在进行的民族识别工作,全面研究了云南境内20多个民族的语言和方言情况,为民族识别提供了论证材料。1954年,与罗常培合作在《中国语文》杂志上发表《国内少数民族语言文字概况》。这是继李方桂在《中国年鉴》(1937年)著文论述中国语言系属之后,进一步阐述这个问题的科学文献,影响深远。1955年12月,在中国科学院和中央民族事务委员会共同领导下,召开第一次全国民族语文科学讨论会。傅懋勣在会上做了题为《帮助少数民族创立、改进和改革文字工作的情况和问题》的报告。1956年上半年,傅懋勣参加少数民族语言调查训练班的领导工作并亲自讲了两个专题:《音位的基本理论和实际问题》、《语言的比较和文字方案的设计》。1956年12月,中国科学院少数民族语言研究所成立,傅懋勣出任副所长。参与制订《关于国内民族问题和少数民族历史、语言的科学研究工作十二年综合规划草案(初稿)》,并起草了《关于少数民族文字方案中设计字母的几项原则》,到各地参加了一系列少数民族语文工作会议,听取各个少数民族语言调查工作队的汇报,具体指导少数民族文字的创制和改革工作。1957年6月赴塔什干参加全苏第一次东方学家会议。会后访问高加索山区,调查苏联少数民族语言文字使用情况。回国后写了《苏联是解决多民族国家文字问题的典范》、《苏联民族语文发展的情况和解决民族文字问题的经验》等长篇报告。到1958年,在党的领导下,傅懋勣主持少数民族语言研究所、会同各地有关部门,先后为壮、布依、苗、侗、哈尼、傈僳、佤、黎、纳西、彝等10个民族设计了14种拉丁字母形式的拼音方案,帮助傣、景颇、拉祜等3个民族改进了4种原有的文字。1962年1月,少数民族语言研究所与民族研究所合并,傅懋勣出任合并后的民族研究所副所长。1978年,中国社会科学院批准创办《民族语文》杂志,傅懋勣任主编。1980年,应日本亚非语言文化研究所邀请担任访问研究教授,撰写了《纳西族图画文字<白蝙蝠取经记>研究》(上、下两册分别于1981年和1984年在日本出版)。回国后,任中国大百科全书民族卷和语言文字卷的民族语言学科编写组主编,并亲自撰写了主要词条。在此期间,他主持编写的中国少数民族语言简志丛书也陆续出版。1982年退居二线后,担任民族研究所顾问。在此期间任中国社会科学院与澳大利亚人文科学院合作编绘的《中国语言地图集》中方筹划指导委员会成员和中方总编辑之一,主持编绘少数民族语言地图,处理了一系列复杂问题。晚年,对自己毕生从事少数民族语言文字研究的丰富经验进行理论概括,撰写《民族语言调查与研究讲话》共29篇,在《民族语文》杂志上连载。傅懋勣先生一生著述宏富,出版专著5种,论文集一部,发表论文70余篇。

从事工作及专长: 少数民族语言

科研成果: 著有:《维西么些语研究(一)语音》、《维西么些语研究(二)语法》和《维西么些语词汇》(分别发表于《华西大学中国文化研究所集刊》和《华西齐鲁金陵三大学中国文化研究汇刊》)。这是我国最早的一套全面研究么些语(今称纳西语)的专著。《丽江么些象形文<古事记>研究》(1948年华中大学出版)。用英文写了《大凉山彝语发音学》、《大凉山彝文谚语研究》、《彝文<列仙传>研究》、《栗坡语(彝语的一种方言)研究》等一系列论文。1948年夏赴英国剑桥大学基督学院攻读语言学博士学位。在夏伦(G.Haloun)教授指导下用英文撰写了学位论文《彝语描写语法》(1997年发表于《藏缅区域语言学》杂志上)。1950年10月通过答辩,获博士学位,并被选为英国皇家亚细亚学会会员。1954年,与罗常培合作在《中国语文》杂志上发表《国内少数民族语言文字概况》。1980年,应日本亚非语言文化研究所邀请担任访问研究教授,撰写了《纳西族图画文字<白蝙蝠取经记>研究》(上、下两册分别于1981年和1984年在日本出版)。晚年,对自己毕生从事少数民族语言文字研究的丰富经验进行理论概括,撰写《民族语言调查与研究讲话》共29篇,在《民族语文》杂志上连载。傅懋勣先生一生著述宏富,出版专著5种,论文集一部,发表论文70余篇。

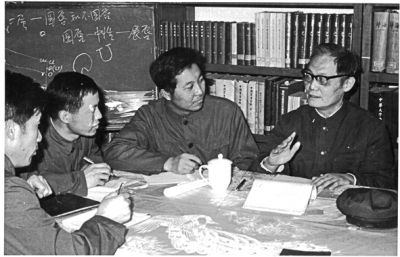

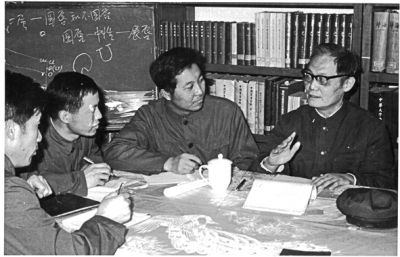

学者风采:

所在单位: 中国科学院少数民族语言研究所

个人基本信息: 1935年9月考入北京大学文学院中文系语言文字组,1939年毕业于西南联合大学文学院中文系,后入北京大学文科研究所攻读硕士学位。不久,因经济拮据辍学。经罗常培先生介绍到华中大学中文系担任讲师。1941年赴成都华西协和大学任副教授,同时在该校中国文化研究所任副研究员。在此期间著有:《维西么些语研究(一)语音》、《维西么些语研究(二)语法》和《维西么些语词汇》(分别发表于《华西大学中国文化研究所集刊》和《华西齐鲁金陵三大学中国文化研究汇刊》)。这是我国最早的一套全面研究么些语(今称纳西语)的专著。1943年2月到西康大凉山(今四川省西部)调查夷语(今称彝语)和夷文(今称彝文)。在西昌调查夷语期间编写了一本《夷语会话》,并组织夷语研究班,讲授夷语发音学和语法,普及夷语知识。1943年底返回云南大理华中大学任副教授兼中文系主任。1945年暑假到丽江研究么些象形文字和音节文字经典(即东巴文经典)。同年晋升为华中大学中文系教授。在大理期间著有《丽江么些象形文<古事记>研究》(1948年华中大学出版)。《古事记》是一部著名的东巴经。傅懋勣用国际音标标注了经文读法,逐字注明意义和语法关系,然后译成汉文。这种文字的特点是只写出重要的字以提示记忆,一个字可读成一串音节或者一句话;有的字只是记号并不读出音来;有数个字合为一体的现象,等等。这种文字正处在从帮助记忆的图画文字向一个字表示一个概念的真正文字发展的过程中。在华西大学工作期间,他还用英文写了《大凉山彝语发音学》、《大凉山彝文谚语研究》、《彝文<列仙传>研究》、《栗坡语(彝语的一种方言)研究》等一系列论文。1948年夏赴英国剑桥大学基督学院攻读语言学博士学位。在夏伦(G.Haloun)教授指导下用英文撰写了学位论文《彝语描写语法》(1997年发表于《藏缅区域语言学》杂志上)。1950年10月通过答辩,获博士学位,并被选为英国皇家亚细亚学会会员。 傅懋勣于1950年12月回国,到武昌继续担任华中大学中文系教授兼系主任。1951年2月,应中国科学院语言研究所所长罗常培聘请,赴北京任该所研究员和第4研究组主任,主持少数民族语言文字研究工作。10月,政务院文化教育委员会设立少数民族语言研究指导委员会,任命傅懋勣为委员。从此,傅懋勣负起了主持我国少数民族语言研究的重任,成为这个领域的主要学科带头人。1952年率领云南工作组调查傣、傈僳、哈尼、拉祜、佤、景颇、阿昌等语言,并进一步了解云南省彝语分布情况,配合正在进行的民族识别工作,全面研究了云南境内20多个民族的语言和方言情况,为民族识别提供了论证材料。1954年,与罗常培合作在《中国语文》杂志上发表《国内少数民族语言文字概况》。这是继李方桂在《中国年鉴》(1937年)著文论述中国语言系属之后,进一步阐述这个问题的科学文献,影响深远。1955年12月,在中国科学院和中央民族事务委员会共同领导下,召开第一次全国民族语文科学讨论会。傅懋勣在会上做了题为《帮助少数民族创立、改进和改革文字工作的情况和问题》的报告。1956年上半年,傅懋勣参加少数民族语言调查训练班的领导工作并亲自讲了两个专题:《音位的基本理论和实际问题》、《语言的比较和文字方案的设计》。1956年12月,中国科学院少数民族语言研究所成立,傅懋勣出任副所长。参与制订《关于国内民族问题和少数民族历史、语言的科学研究工作十二年综合规划草案(初稿)》,并起草了《关于少数民族文字方案中设计字母的几项原则》,到各地参加了一系列少数民族语文工作会议,听取各个少数民族语言调查工作队的汇报,具体指导少数民族文字的创制和改革工作。1957年6月赴塔什干参加全苏第一次东方学家会议。会后访问高加索山区,调查苏联少数民族语言文字使用情况。回国后写了《苏联是解决多民族国家文字问题的典范》、《苏联民族语文发展的情况和解决民族文字问题的经验》等长篇报告。到1958年,在党的领导下,傅懋勣主持少数民族语言研究所、会同各地有关部门,先后为壮、布依、苗、侗、哈尼、傈僳、佤、黎、纳西、彝等10个民族设计了14种拉丁字母形式的拼音方案,帮助傣、景颇、拉祜等3个民族改进了4种原有的文字。1962年1月,少数民族语言研究所与民族研究所合并,傅懋勣出任合并后的民族研究所副所长。1978年,中国社会科学院批准创办《民族语文》杂志,傅懋勣任主编。1980年,应日本亚非语言文化研究所邀请担任访问研究教授,撰写了《纳西族图画文字<白蝙蝠取经记>研究》(上、下两册分别于1981年和1984年在日本出版)。回国后,任中国大百科全书民族卷和语言文字卷的民族语言学科编写组主编,并亲自撰写了主要词条。在此期间,他主持编写的中国少数民族语言简志丛书也陆续出版。1982年退居二线后,担任民族研究所顾问。在此期间任中国社会科学院与澳大利亚人文科学院合作编绘的《中国语言地图集》中方筹划指导委员会成员和中方总编辑之一,主持编绘少数民族语言地图,处理了一系列复杂问题。晚年,对自己毕生从事少数民族语言文字研究的丰富经验进行理论概括,撰写《民族语言调查与研究讲话》共29篇,在《民族语文》杂志上连载。傅懋勣先生一生著述宏富,出版专著5种,论文集一部,发表论文70余篇。

从事工作及专长: 少数民族语言

科研成果: 著有:《维西么些语研究(一)语音》、《维西么些语研究(二)语法》和《维西么些语词汇》(分别发表于《华西大学中国文化研究所集刊》和《华西齐鲁金陵三大学中国文化研究汇刊》)。这是我国最早的一套全面研究么些语(今称纳西语)的专著。《丽江么些象形文<古事记>研究》(1948年华中大学出版)。用英文写了《大凉山彝语发音学》、《大凉山彝文谚语研究》、《彝文<列仙传>研究》、《栗坡语(彝语的一种方言)研究》等一系列论文。1948年夏赴英国剑桥大学基督学院攻读语言学博士学位。在夏伦(G.Haloun)教授指导下用英文撰写了学位论文《彝语描写语法》(1997年发表于《藏缅区域语言学》杂志上)。1950年10月通过答辩,获博士学位,并被选为英国皇家亚细亚学会会员。1954年,与罗常培合作在《中国语文》杂志上发表《国内少数民族语言文字概况》。1980年,应日本亚非语言文化研究所邀请担任访问研究教授,撰写了《纳西族图画文字<白蝙蝠取经记>研究》(上、下两册分别于1981年和1984年在日本出版)。晚年,对自己毕生从事少数民族语言文字研究的丰富经验进行理论概括,撰写《民族语言调查与研究讲话》共29篇,在《民族语文》杂志上连载。傅懋勣先生一生著述宏富,出版专著5种,论文集一部,发表论文70余篇。

学者风采:

版权所有:中国社会科学院中国少数民族语言研究中心

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com

地址:北京市海淀区中关村南大街27号院6号楼 邮政编码:100081

E-mail:zgmzyyx@163.com